智慧交通新基建:LED灯杆屏与智慧灯杆如何赋能车路云一体化发展

近年来,我国在智慧出行与车路云一体化领域的政策框架逐步完善,而作为新型城市基础设施的智慧灯杆及其核心组件LED灯杆屏,正成为推动智能交通系统落地的关键节点。这一融合不仅体现了政策引导下的技术创新,更展现了城市治理从“单一功能”向“全域感知”的跨越式发展。

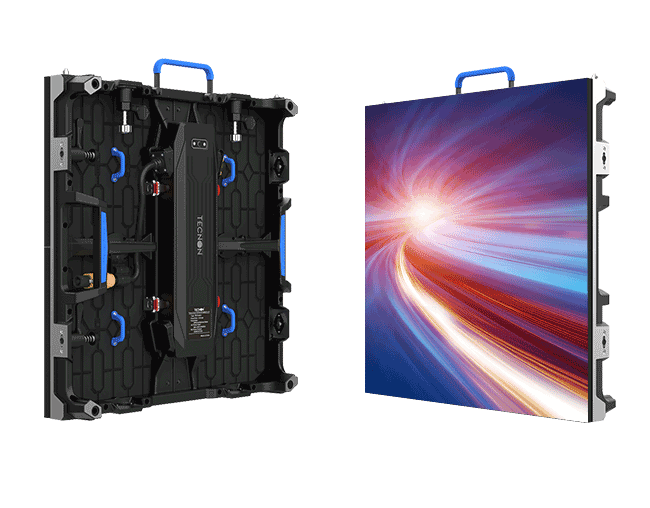

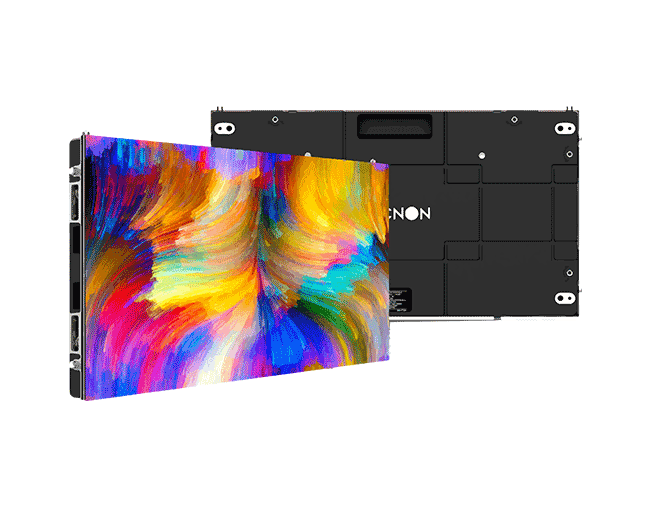

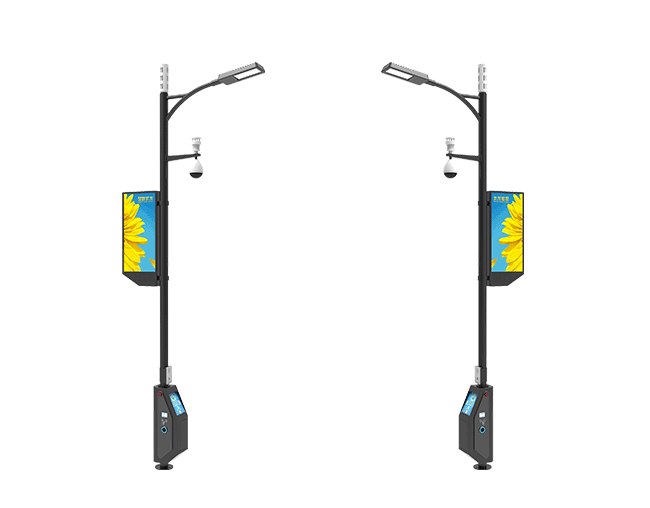

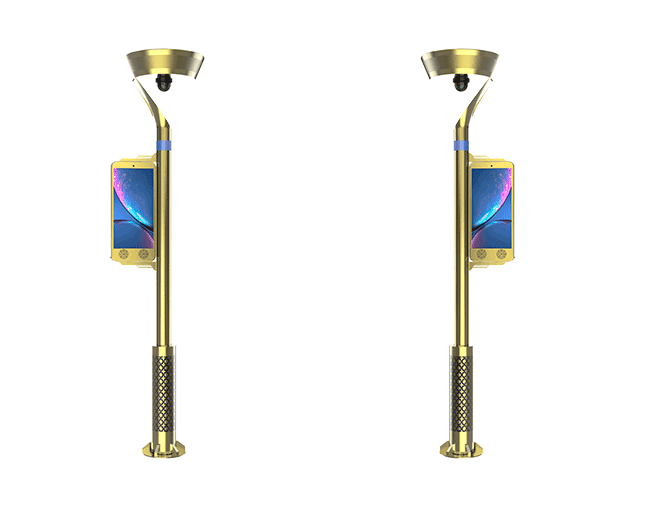

根据《智慧出行与车路云一体化政策研究报告》,我国智慧交通政策体系呈现“多层级协同”特征。住建部在《全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》中明确提出,需推动交通基础设施的“智能化、绿色化”升级。智慧灯杆作为多功能综合杆,正是这一政策导向下的产物。其通过集成5G基站、环境传感器、安防监控、LED信息发布屏等设备,实现了“一杆多用”的集约化目标,成为城市道路的“神经末梢”。

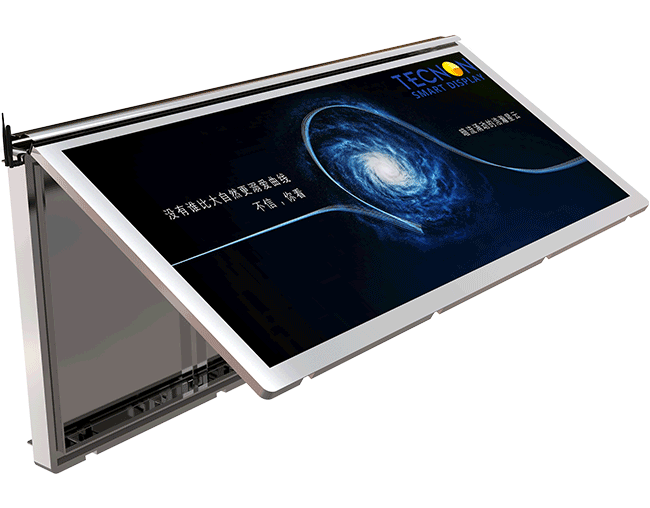

LED灯杆屏不仅承担交通诱导、公共信息发布功能,还可通过动态广告与应急通知提升城市服务效率。深圳市通过部署智慧灯杆,将LED屏与交通信号系统联动,实时发布拥堵预警,路口通行效率提升30%。这种“硬件+数据”的协同模式,完美契合了车路云一体化中“路侧单元覆盖率提升”的政策要求。

智慧灯杆与LED灯杆屏的规模化应用,为车路云一体化提供了物理载体和数据入口。在技术层面:

1. 感知层:灯杆搭载的摄像头、雷达、温湿度传感器等设备,可实时采集道路环境数据,并通过边缘计算节点上传至云端,支撑自动驾驶车辆的全局决策。

2. 通信层:集成5G基站与Wi-Fi热点的智慧灯杆,解决了车联网通信的“最后一公里”问题,确保车-路-云的低时延交互。

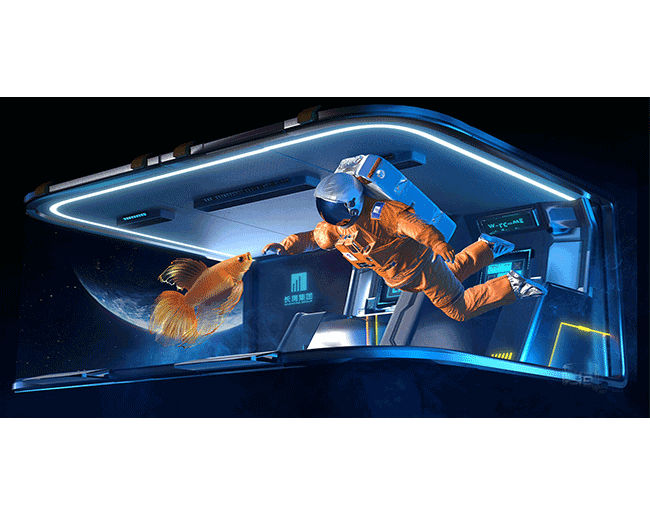

3. 交互层:LED灯杆屏作为信息输出终端,可动态显示交通状态、导航提示甚至个性化广告,形成“人-车-路”双向交互的闭环。

以北京高级别自动驾驶示范区为例,其160平方公里范围内已实现“车-路-云-网-图”一体化覆盖,智慧灯杆的全息感知数据通过云控平台实时分发至车辆,将单车感知距离从300米扩展至数公里。

实践路径:地方试点与模式创新

地方政策在智慧灯杆与车路云协同中展现出差异化创新:

北京:通过“有限立法”为技术松绑,允许自动驾驶车辆在特定区域测试,同时以智慧灯杆为支点构建“技术创新-场景应用-制度保障”闭环。

上海:推动5G-A网络升级,将智慧灯杆与智能公交站、停车系统联动,形成“数据通全路、云网联全车”的示范模式。

广州:采用“1+N”协同立法,以《智能网联汽车创新发展条例》为核心,明确智慧灯杆在数据共享、安全监管中的权责边界。

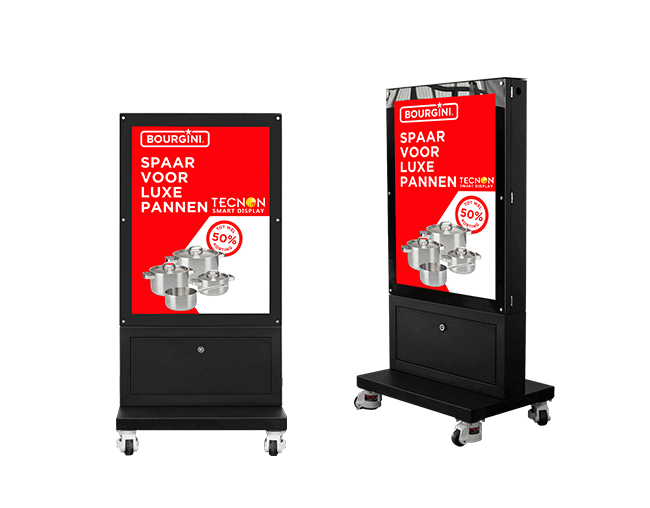

值得注意的是,LED灯杆屏的商业模式也在探索中突破。重庆部分项目采用“政府搭台+企业运营”模式,由传媒公司负责广告投放,收益反哺设备维护,形成可持续的生态循环。

到2030年,我国车路云一体化产业预计将带来超2.5万亿元产值增量。智慧灯杆与LED灯杆屏作为其中的“毛细血管”,将在以下方向持续发力:

- 全域感知:通过卫星联网(如吉利未来出行星座)与地面灯杆协同,构建空天地一体化监测网络;

- 低碳转型:结合光伏发电与储能技术,实现灯杆能源自给自足;

- 服务延伸:拓展医疗急救、无人配送等新型场景,推动智慧城市从“交通治理”向“全生命周期服务”升级。

智慧灯杆与LED灯杆屏的普及,不仅是技术迭代的缩影,更是政策、产业、社会协同创新的成果。在车路云一体化框架下,这些“会思考的路灯”正悄然重塑城市肌理,为智慧出行开辟出一条兼具效率与温度的中国式路径。