智慧灯杆:以数字基因为城市赋能的超级节点 ——从政府工作报告看新型基础设施的“破局”之路

2025年3月5日,李强总理在政府工作报告中明确提出“发展数字化、智能化基础设施”的战略方向,并将“完善城市无障碍适老化配套”与“打造宜居、韧性、智慧城市”列为城市更新的核心目标。在这一政策框架下,智慧灯杆作为集成多模态技术的城市神经末梢,正从单一照明设施蜕变为承载数字治理、民生服务、低碳转型的超级节点。以下从功能革新、实践样本、技术突破三方面展开论述。

一、功能革新:从“一杆多用”到“万物互联”

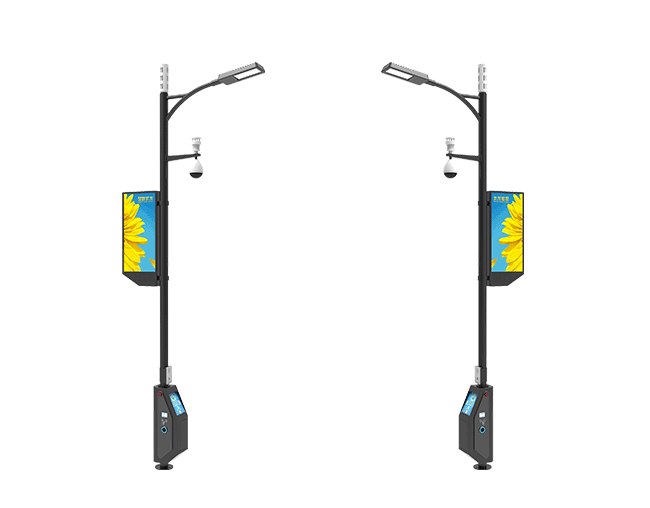

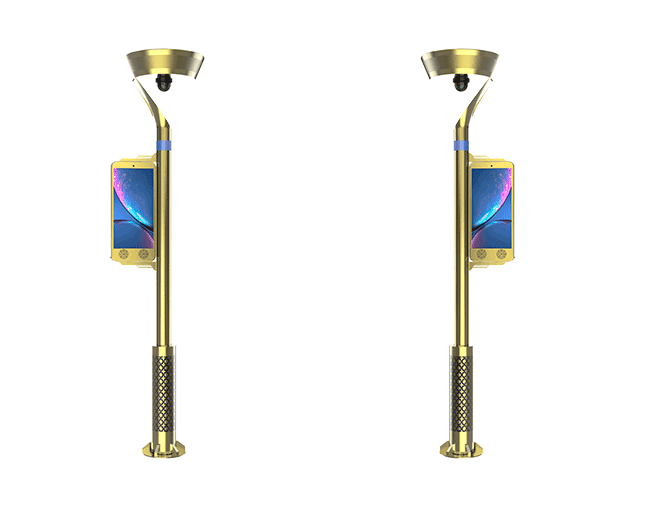

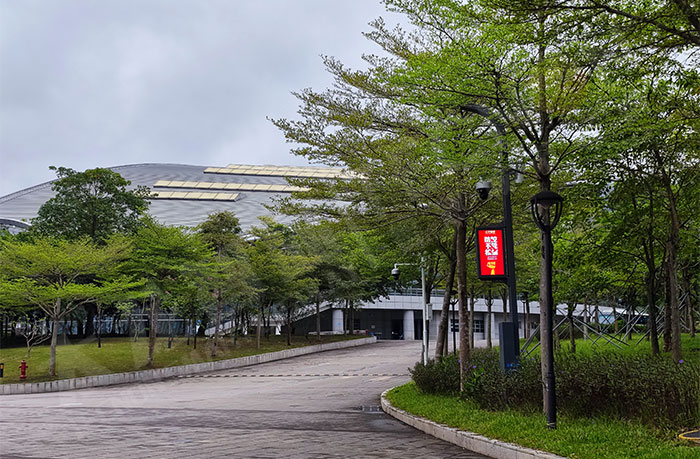

智慧灯杆的进化史,本质是城市基础设施从物理叠加到数字融合的跃迁。早期智慧灯杆主要整合照明、监控、LED屏等基础功能,而当前已形成六大核心模块:

1. 智慧感知中枢:通过温湿度、积水、噪声等传感器实时监测环境质量(如福州望龙一路的积水风险预警系统);

2. 通信网络底座:搭载5G微基站(如长沙海格北斗项目)与Wi-Fi热点,构建城市级物联网通信网络;

3. 民生服务终端:集成充电桩(福州潭桥路满足电动自行车与新能源汽车充电)、一键报警(台江福瑞社区),甚至为老年人提供跌倒预警(鼓楼中山社区);

4. 交通治理平台:通过AI摄像头与车路协同设备(如广州南沙自动驾驶项目)实现违停识别、事故取证、自动驾驶支持;

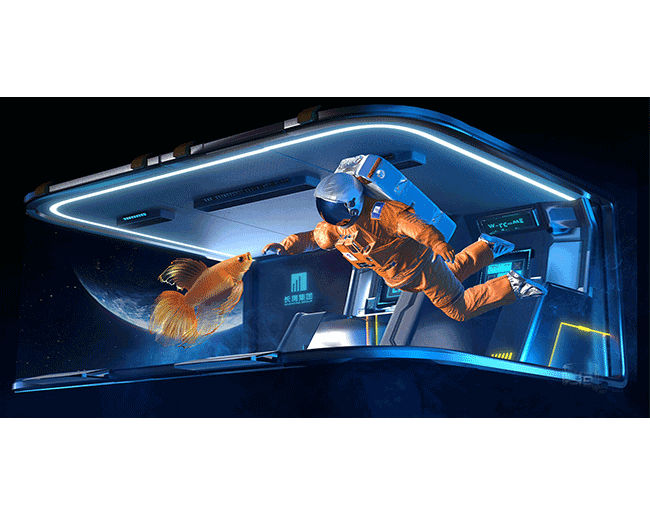

5. 能源管理节点:结合光伏板与智能电网技术,实现按需调光(如北京路步行街动态节能系统);

6. 低空经济载体:作为无人机停机坪与5G-A基站,支撑飞行器调度与空域管理(广州番禺广汽产业园示范项目)。

这种“硬件模块化+软件可拓展”的设计,使灯杆成为城市数字孪生的基准坐标。

二、实践样本:城市治理的“韧性密码”

各地智慧灯杆的差异化应用,印证了其在提升城市韧性中的核心价值:

- 福州模式:通过开源鸿蒙系统构建“灯杆朋友圈”,实现13根灯杆的协同作战。例如,多角度AI摄像头联动处理交通事故时,可自动触发LED屏提醒并生成避堵方案,使交通响应效率提升200%;

- 长沙路径:依托北斗定位技术,将灯杆升级为“城市底图基准点”,为气象、应急等部门提供高精度时空数据;

- 广州探索:在农林下路通过“多杆合一”释放37%路侧空间,并通过激光雷达与毫米波雷达构建车路云一体化系统,实现道路全息感知与自动驾驶推演。

这些案例表明,智慧灯杆已从“功能集成”迈向“系统重构”,成为破解城市病的关键工具。

三、技术突破:AI大模型驱动的“城市脑细胞”

在2025年政府工作报告“新质生产力”导向下,智慧灯杆正与前沿技术深度融合:

- AI赋能决策:华体科技通过多模态大模型实现城市事件毫秒级响应,例如占道经营智能取证效率提升60%,井盖位移0.1秒预警;

- 数字孪生协同:双流示范路段构建1:1道路虚拟镜像,结合C-V2X设备实现交通场景实时仿真,突发事故时可3秒生成最优避堵路径;

- 低碳技术迭代:动态调光算法节约30%电力,光储超充站通过智能定价模型提升收益,印证“绿色基建”的经济可行性。

这些技术突破,使灯杆从“执行终端”升级为具备自主决策能力的“城市神经元”。

四、挑战与未来:从“设备联网”到“价值共生”

尽管智慧灯杆已取得显著进展,仍需破解三大瓶颈:标准碎片化(各地功能模块差异)、数据安全隐患、商业闭环缺失。未来发展方向可聚焦:

- 适老化创新:开发语音交互、无障碍充电接口,响应“全龄友好”政策;

- 低空经济拓展:深化与无人机物流、空中交通的融合(如广州“空探精灵”系统);

- 市民共治生态:通过LED灯杆屏发布社区议事信息,构建“人-杆-城”互动网络。

智慧灯杆的落地,不仅是技术工程,更是一场城市治理范式的革命。正如政府工作报告所言,当“数字化基因”注入传统基础设施,城市的生命力将从钢筋水泥转向数据流动。未来,每一根智慧灯杆都将成为市民与数字文明对话的窗口,在照亮街道的同时,更照亮智慧城市的未来图景。